ギターを始めたばかりの方が最初に直面する大きな壁、それが「セーハ」ではないでしょうか。「ギターのセーハが鳴らない」「練習すると指が痛い」といった悩みは、多くのギタリストが通る道です。そもそもギターのセーハとは何か、よく聞くバレーコードとの違いは何ですか?という基本的な疑問から、Fコードに代表されるセーハコードの押さえ方、効率的な練習方法に至るまで、解決すべき課題は少なくありません。また、ギターを押さえたら音が出ないのはなぜなのか、その原因が分からなければ、正しい力の入れ方やギターのセーハのコツも掴めないでしょう。「もしかしたらギターで1番難しいコードなのでは?」と不安に感じることもあるかもしれません。この記事では、そんなあなたの悩みに寄り添い、セーハを克服するための具体的な方法を一つひとつ丁寧に解説していきます。

|

この記事のポイント

|

ギター セーハ 鳴ら ない原因と基礎知識

|

そもそもギター セーハとは?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

ギターにおけるセーハとは、1本の指、主に人差し指を使って複数の弦を同時に押さえる演奏テクニックのことです。この技術を習得することで、演奏できるコードの種類が飛躍的に増え、ギターの表現力が格段に向上します。

例えば、基本的なオープンコードだけでは出せない響きのコードを弾いたり、同じコードフォームをネック上で平行移動させることで、簡単に曲のキーを変更(移調)したりすることが可能になります。多くの楽曲でセーハコードは頻繁に登場するため、ギタリストにとっては避けて通れない重要なテクニックの一つと言えるでしょう。初めは難しく感じますが、一度マスターすればギター演奏の楽しさが一層深まります。

セーハとバレーの違いは何ですか?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

結論から言うと、「セーハ」と「バレー」は基本的に同じテクニックを指す言葉であり、意味に大きな違いはありません。

では、なぜ2つの呼び方が存在するのでしょうか。その理由は、言葉の語源にあります。

- セーハ (Ceja): スペイン語が語源です。「眉」を意味する言葉で、人差し指が弦の上を覆う形が眉に似ていることから名付けられたとされています。クラシックギターの世界では、こちらの呼び方が今でも主流です。

- バレー (Barre): 英語が語源です。「棒」や「仕切り」を意味する”Bar”から来ており、指で弦全体に仕切りをするようなイメージから来ています。アコースティックギターやエレキギターなど、ポピュラー音楽の分野では「バレーコード」という呼称が一般的に使われています。

豆知識:どちらを使うべき?

演奏する音楽のジャンルやコミュニティによって使われる言葉が違うだけで、テクニックそのものは同一です。どちらの言葉を使っても間違いではありませんので、ご自身のしっくりくる方を使うと良いでしょう。この記事では、より検索される傾向にある「セーハ」という言葉を主に使用して解説を進めます。

ギターを押さえたら音が出ないのはなぜ?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

セーハでギターを押さえても綺麗な音が出ない主な原因は、「力が均等に加わっていない」「不要な弦に指が触れている」「フォーム全体が崩れている」の3つに集約されます。

単に握力が足りないからだと考えがちですが、実は力の使い方やフォームのわずかなズレが原因であることがほとんどです。

力が均等に加わっていない

人の指、特に人差し指は真っ直ぐではなく、関節部分に凹凸があります。この指の凹んだ部分に弦が乗ってしまうと、弦がフレットにしっかりと密着せず、音が詰まったりビビったりする原因となります。特に、Fコードの場合に鳴りにくいとされる2弦は、ちょうど人差し指の第一関節のくぼみに当たりやすい場所です。

不要な弦に指が触れている

セーハしている人差し指以外の指、例えば中指や薬指の腹が、押さえている弦の隣の弦に意図せず触れてしまうことがあります。これにより、触れた弦の振動が止められてしまい、音がミュート(消音)されてしまいます。これはセーハコードに限らず、ギターのコード弾き全般で起こりうる現象です。

フォーム全体が崩れている

綺麗な音を出そうと意識するあまり、手首が極端に曲がってしまったり、ギターのネックを覗き込もうとしてギター自体が傾いてしまったりすることがあります。このような不自然なフォームは、指に効率よく力を伝えることを妨げ、結果的に音が出ない原因になります。特に、ネックを支える親指の位置は、セーハの安定性に大きく影響します。

注意:力任せは逆効果

音が出ないからといって、闇雲に力を込めるのは避けましょう。無駄な力みは手首や指を痛める原因になるだけでなく、筋肉が硬直してかえってスムーズな指の動きを妨げてしまいます。まずはリラックスして、どこに原因があるのかを冷静に探ることが上達への近道です。

代表的なギター セーハ コードを紹介

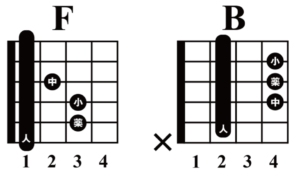

出典・いちばんわかりやすいギターコードブック/中原 健太郎

セーハを必要とするコードは数多く存在しますが、初心者が最初に出会う代表的なコードは「Fコード」と「Bコード」系統でしょう。これらは非常に多くの楽曲で使われるため、避けては通れません。それぞれの特徴を見ていきましょう。

Fコード

「初心者の壁」として最も有名なコードです。人差し指で1フレットの全弦をセーハし、中指・薬指・小指で他の弦を押さえます。このコードが難しい理由は、ギターのナットに最も近い1フレットを押さえるため、弦のテンション(張り)が強く、他のフレットに比べてより力が必要になるためです。

Bコード / Bmコード

Fコードの次に登場することが多いセーハコードです。Fコードが6弦をルート音(根音)にするのに対し、BコードやBmコードは5弦をルート音にします。そのため、Fコードとは少し違ったフォームで押さえる必要があります。特にBコードは、薬指または小指で複数の弦を同時に押さえる「ミニセーハ」が必要になる場合があり、これもまた初心者にとっては難関となります。

| コード | 主な特徴 | 押さえる主なポイント |

|---|---|---|

| F / Fm | 6弦ルートの代表的なセーハコード。 | 人差し指で1フレット全体をセーハする。Fmは中指を離す(または他のフォーム)。 |

| B / Bm | 5弦ルートの代表的なセーハコード。 | 人差し指で2フレットをセーハする。BはFとは異なる独特のフォームになる。 |

これらのコードは形を覚えてしまえば、フレットを移動させるだけでF#、G、A#、Cなど、他の多くのコードに応用することができます。これがセーハコードをマスターする大きなメリットです。

ギターで1番難しいコードはFではない?

多くの初心者が「Fコードがギターで一番難しい」と感じますが、客観的に見るとFコードは最難関というわけではありません。Fコードはあくまで「セーハという新しい技術に初めて本格的に取り組む」という点で、心理的・技術的なハードルが高く感じられるのです。

Fコードを乗り越えた先には、さらに複雑な指の形を要求されるコードが存在します。例えば、以下のようなコードです。

- Bコード: 前述の通り、Fコードとは異なるフォームで、複数の指を狭いフレット内に密集させる必要があり、苦戦する人が多いです。

- 複雑なテンションコード: Cmaj7(9, 13) のような、指を大きく広げるストレッチフォームや、普段使わない指の組み合わせが必要なコードも多数存在します。

Fコードは、いわばセーハ技術の入門編です。ここで「難しい!」と感じてギターを諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。Fで経験する苦労は、この先に登場する様々なコードを習得するための基礎体力や技術を養うための、大切なトレーニング期間だと考えてみてください。Fが弾けるようになれば、他の多くのセーハコードも驚くほどスムーズに押さえられるようになりますよ。

つまり、Fコードは「最初の大きな壁」ではありますが、「最後の壁」でも「最も高い壁」でもありません。この壁を乗り越えることで、ギタリストとして大きく成長できるのです。

ギター セーハ 鳴ら ないを克服する練習法

|

初心者必見!ギターのセーハのコツは?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

セーハが上手く鳴らない場合、がむしゃらに練習するのではなく、いくつかのコツを意識することで劇的に改善されることがあります。ここでは、特に重要な4つのコツを紹介します。

フレットの近くを押さえる

これはセーハに限らず全ての押弦に共通する基本ですが、弦はフレット(金属の棒)の真上ではなく、そのすぐ左隣(ヘッド側)を押さえるのが最も効率的です。フレットから離れるほど弦をフレットに密着させるためにより強い力が必要になりますが、フレットのすぐ近くだと、てこの原理が働き、比較的弱い力でもクリアな音が出せます。

指の側面(骨)を使う

人差し指の柔らかい「指の腹」で押さえようとすると、力が分散してしまい弦が指の肉に埋もれて音が鳴りにくくなります。そこで、人差し指を少しだけネックの外側に回転させ、親指側の少し硬い「側面」部分で弦に当てるように意識してみてください。骨で直接弦を押さえるイメージを持つと、より安定した圧力で弦を押さえられます。

親指の位置を最適化する

セーハの安定性は、ネックの裏側で支える親指の位置に大きく左右されます。人差し指のちょうど真裏に親指を置くと、純粋に「挟む力」だけで押さえることになり、非常に力が必要です。そうではなく、親指を人差し指の真裏から少しずらし、中指の真下あたりに置くことを試してみてください。これにより、挟む力だけでなく「ひねる力」も利用できるようになり、人差し指に効率よく力を伝えられます。

ギターの角度を見直す

指板が見えないと不安で、ついギターを自分の方に傾けてしまいがちです。しかし、ギターの面が上を向くと、左手の手首が不自然に深く曲がってしまい、指に力が入りにくくなります。ギターのボディは体にしっかりとつけ、弦が張られている面が地面と垂直に近くなるように構えるのが基本です。ネックのヘッド部分を少し持ち上げ、水平よりもやや角度をつけると、さらに手首が楽になり、指が押さえやすくなります。

無駄な力み解消!セーハの力の入れ方は?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

セーハを成功させる鍵は、「握力」に頼ることではなく、腕全体の力を効率よく使うことにあります。多くの初心者は、人差し指と親指でネックを万力のように「挟み込む」ことばかりに意識が向きがちですが、それではすぐに疲れてしまいます。

無駄な力みを解消する力の入れ方は、以下の2つを意識することです。

- 左腕全体を引く力を使う: 左の脇を軽く締め、肘を少しだけ自分の体の方へ引き寄せるようにしてみてください。すると、指先に自然と圧力がかかります。これは、ドアノブを握って手前に引くような感覚に似ています。この「引く力」を利用することで、指単体で押さえつけるよりもはるかに少ない力で弦を押さえられます。

- 右腕でギターを固定する: 左腕で引く力を有効に使うには、ギター本体が動かないようにしっかりと固定する必要があります。アコースティックギターであれば、右腕の肘に近い部分でボディの上部を軽く押さえつけ、カウンターウェイト(重り)の役割を果たします。この右腕の支えがあることで、左手の力が逃げずに弦へと伝わります。

力の入れ方のまとめ

セーハに必要な力は、「人差し指と親指で挟む力」+「左腕全体で引く力」-「右腕で支える反力」というイメージです。指の力だけに頼らず、体全体を使って音を出す感覚を掴むことが、力みのない安定したセーハへの第一歩となります。

ギター セーハで指が痛いときの対処法

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

セーハの練習を始めると、指先、特に人差し指の側面や親指の付け根が痛くなるのは、誰もが経験することです。この痛みは、主に2つの原因から生じます。

- 不慣れな皮膚への刺激: 普段の生活では使わない指の側面で硬い金属の弦を強く押さえるため、皮膚が刺激に慣れておらず、痛みを感じます。

- 過剰な力み: 音を出そうとするあまり、必要以上の力でネックを握りしめてしまい、筋肉や関節に負担がかかっている状態です。

この痛みと上手に付き合い、練習を続けるための対処法は以下の通りです。

長時間の連続練習を避けることが最も重要です。15分練習したら5分休む、というように、こまめに休憩を挟みましょう。痛みを感じ始めたら、それは「少し休んで」という体からのサインです。無理に続けると、上達が遅れるだけでなく、怪我につながる可能性もあります。

練習後には、指を優しくマッサージしたり、軽くストレッチしたりするのも効果的です。血行を促進し、筋肉の疲労回復を助けます。

腱鞘炎に要注意

もし手首や指の付け根に鋭い痛みや痺れが続く場合は、腱鞘炎の可能性があります。その際はすぐに練習を中断し、必要であれば専門医に相談してください。ギターは長く楽しむ趣味です。決して無理はしないでください。

練習を続けていくと、指先の皮膚が少しずつ硬くなり、いわゆる「ギターだこ」ができてきます。また、力の入れ方のコツが掴めてくると、無駄な力みがなくなり、痛みは自然と軽減されていきます。

効果的なギター セーハ 練習ステップ

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

いきなりFコードのような完成形を目指すと挫折しやすいため、段階を踏んで少しずつセーハに慣れていくのが成功への近道です。以下の4つのステップで練習を進めてみましょう。

ステップ1:人差し指だけで押さえる

まずは他の指は使わず、人差し指1本だけで全ての弦を押さえてみてください。このとき、6本の弦全てから綺麗な音を出す必要はありません。1本ずつ弦を弾いてみて、どの弦が鳴っていて、どの弦が鳴っていないかを確認します。指の位置を少し上下させたり、角度を変えたりして、より多くの弦が鳴る「マジックポイント」を探しましょう。

ステップ2:必要な弦だけを意識する

Fコードの場合、人差し指が実際に音を出す必要があるのは6弦、2弦、1弦の3本だけです(5, 4, 3弦は他の指が押さえるため)。全ての弦を均等に押さえようとするのではなく、この3本の弦に意識を集中させて押さえてみてください。特に、指の付け根側で1,2弦を、指先で6弦を押さえるイメージを持つと、力が分散しにくくなります。

ステップ3:他の指を1本ずつ加える

人差し指のフォームが安定してきたら、次に他の指を1本ずつ加えていきます。例えばFコードなら、まず中指(3弦2F)を加え、音が鳴るか確認。次に薬指(5弦3F)を加え、最後に小指(4弦3F)を加える、というように、ゆっくりと完成形に近づけていきます。途中で音が鳴らなくなったら、一度前のステップに戻ってフォームを確認しましょう。

ステップ4:押さえやすいフレットで練習する

「急がば回れ」ということわざがありますが、セーハの練習にはこれがぴったりです。1フレットは弦の張りが最も強く、セーハの難易度も最高レベルです。まずは弦の張りが比較的弱い5フレットや7フレットあたりで同じフォーム(この場合AコードやBコードの形)を押さえる練習をしてみてください。そこで綺麗な音が出るようになったら、1フレットずつヘッド側に移動していきます。この方法なら、成功体験を積み重ねながら、無理なく1フレットのセーハに到達できます。

ギター セーハ 鳴ら ない悩みからの脱却(まとめ)

- セーハは1本の指で複数の弦を同時に押さえるテクニック

- セーハとバレーは語源が違うだけで基本的に同じものを指す

- 音が鳴らない主な原因は力の不均等、不要な弦への接触、フォームの崩れ

- 代表的なセーハコードはFコードやBコード

- Fコードは最初の壁だが最難関ではない

- コツはフレットの近くを指の側面で押さえること

- 親指は人差し指の真裏ではなく中指の下あたりに置く

- ギターの面を立てて手首が曲がりすぎないように構える

- 力の入れ方は指で握るのではなく腕全体で引くイメージ

– 右腕でボディを固定し左手の力を安定させる – 指の痛みは適度な休憩と正しいフォームで軽減できる – 無理な練習は腱鞘炎のリスクがあるので注意する – 練習は人差し指一本から段階的に行う – 押さえやすいハイフレットでの練習が効果的 – セーハの克服でギター演奏の幅は飛躍的に広がる