※本ページはプロモーションが含まれています。

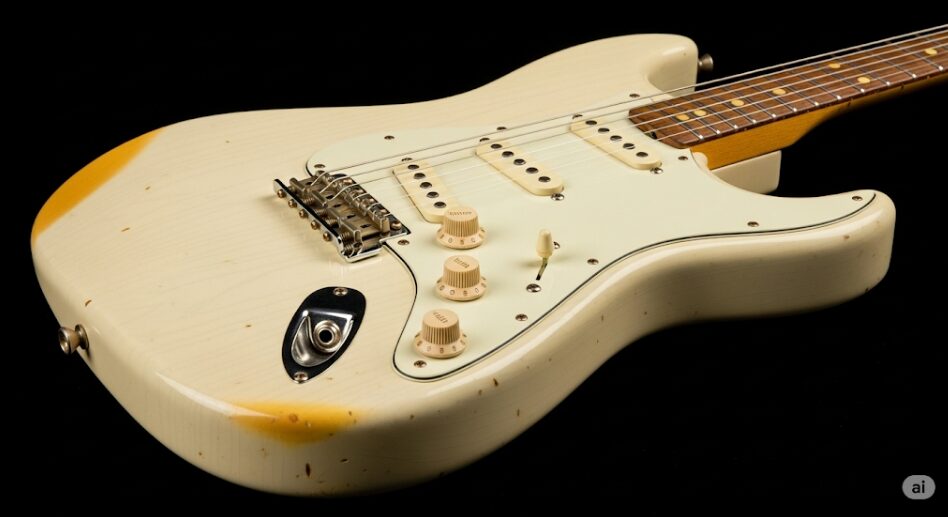

愛用のギターを長く使っていると、「なんだかボディが黄ばんできたかも?」「小さなひび割れ(クラック)が気になる…」と感じることがあるかもしれません。特にポリ塗装のギターは、その経年変化について様々な情報があり、疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、ギターのポリ塗装に起こる経年変化の具体的な症状から、その原因と対策までを詳しく解説します。黄ばみや塗装の剥がし、クラック補修といったポリ塗装の補修方法、さらにはDIYでのポリ塗装のやり方や、憧れのレリック加工は可能なのか、といった疑問にもお答えします。

また、ラッカー塗装のギターは経年変化するのかという比較や、そもそもギターのポリ塗装のメリットは何か、Fenderのポリ塗装はいつから採用されたのか、ポリエステル塗装の特徴は何か、といった基本的な知識も網羅しています。この記事を読めば、あなたのギターとの付き合い方がより一層深まるはずです。

この記事のポイント

|

ギターのポリ塗装に起こる経年変化の症状

|

ギターのポリ塗装のメリットは?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

ギターに採用されるポリ塗装の最大のメリットは、その優れた耐久性とメンテナンスの容易さにあります。ポリ塗装は、ポリエステルやポリウレタンといった樹脂塗料を用いており、化学反応によって硬化するため、非常に硬く厚い塗膜を形成します。

この頑丈な塗膜が、ギターの木部を外部の衝撃や傷、さらには湿度や温度の変化から守ってくれるのです。特に日本のように四季があり、湿度変動が大きい環境では、この特性は大きな利点となります。ラッカー塗装に比べて塗装面が安定しているため、日常的な手入れも簡単で、ギタークロスで乾拭きするだけで輝きを保ちやすいでしょう。

また、生産性の高さから、比較的安価なエントリーモデルから中価格帯のギターにまで幅広く採用されており、多くのギタリストにとって手に入れやすい点もメリットと言えます。

ポリ塗装のデメリット

一方で、デメリットも存在します。塗膜が厚く硬いことから、「ギター本体の鳴りを抑制してしまう」と言われることがあります。ボディの振動が塗膜によって若干抑えられるため、ラッカー塗装のような開放的な鳴り方をしにくいと感じる人もいます。また、伸縮性に乏しいため、強い衝撃が加わると塗装が大きく「バキッ」と欠けてしまうことがある点も注意が必要です。

ポリエステル塗装の特徴は?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

一般的に「ポリ塗装」と呼ばれるものの中でも、特にポリエステル塗装は、その独特な特徴から多くのギター、特にコストパフォーマンスを重視したモデルで採用されています。

最大の特徴は、硬化が非常に速く、一度に厚い塗膜を形成できる点です。これにより塗装工程を大幅に短縮できるため、大量生産に向いており、ギターの製造コストを抑えることに貢献しています。塗膜は非常に硬質で、カチカチとした感触があり、外部からの擦り傷などには強い耐性を持っています。

しかし、その硬さゆえに伸縮性はほとんどありません。このため、ギターをぶつけてしまった際には、ポリウレタン塗装よりも大きく、周囲を巻き込むように割れてしまう傾向があります。安価なギターでは、木材の凹凸を隠すために2mm近い厚さで塗装されていることもあり、その場合はギターの重量増にも繋がります。

ポリウレタン塗装との違い

もう一方のポリウレタン塗装は、ポリエステルに比べて硬化が遅く、塗膜を薄く仕上げることが可能です。また、若干の伸縮性があるため、衝撃による割れ方もポリエステルほど派手にはなりにくいです。この特性から、ミドルグレード以上のモデルで採用されることが多くなっています。

Fenderのポリ塗装はいつから?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

ギターの歴史を語る上で欠かせないFender社ですが、ポリ塗装の導入は1960年代後半から段階的に始まりました。

それまでのFenderギターは、ニトロセルロースラッカーによるラッカー塗装が標準でした。しかし、生産効率を向上させる目的で、1967年頃から新たな塗装方法が試みられます。これが、アンダーコート(下地塗装)にポリエステルを使用し、その上にカラーコートとトップコートとしてラッカーを吹く「シック・スキン・フィニッシュ」と呼ばれる手法です。

その後、1970年代に入ると、より耐久性が高く作業効率の良いポリウレタン塗装が主流となり、Fenderの多くのモデルで採用されるようになりました。

この変更は、当時の自動車産業の塗装技術の進化とも連動しており、ギター製造における大きな転換点の一つと言えるでしょう。

ちなみに、CBSに買収された後の仕様変更の一つとして、この塗装の変更が挙げられることが多いですね。ヴィンテージファンにとっては大きなポイントです。

ラッカー塗装のギターは経年変化する?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

結論から言うと、ラッカー塗装のギターは非常に経年変化しやすい塗装です。むしろ、その変化こそがラッカー塗装の最大の魅力とされています。

ニトロセルロースラッカーは、塗料に含まれる溶剤が揮発することで塗膜が硬化します。この塗膜は非常に薄く、硬化後も完全には安定せず、外部の環境、特に温度や湿度の変化に敏感に反応し続けます。

その結果、以下のような特徴的な経年変化が現れます。

- ウェザーチェック: 気温や湿度の変化による木材と塗膜の収縮率の違いから、塗装面に細かいひび割れが生じます。ヴィンテージギターの風格を象徴する特徴です。

- 塗装の黄変・退色: 紫外線などの影響で色が変化し、独特の味わい深い色合いになります。

- 塗装の剥がれ: プレイヤーの体がよく触れる部分や、打痕から塗装が剥がれ、下地の木材が露出します。これもまた、弾き込まれた証として愛されています。

このように、ラッカー塗装はデリケートで管理に手間がかかる一方、時間と共に所有者だけの「味」が出てくるため、多くのギタリストに愛され続けているのです。

経年変化による黄ばみは避けられる?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

ポリ塗装、特にポリウレタン塗装のギターに見られる黄ばみは、残念ながら完全に避けることは難しい現象です。

この黄ばみの主な原因は、紫外線や室内の蛍光灯などに含まれる光です。塗料に含まれる成分が光に反応し、時間をかけて徐々に黄色く変化していきます。もともとポリウレタン塗料はわずかに黄色味を帯びていますが、経年によりその色が濃くなっていくイメージです。

特に、オリンピックホワイトやヴィンテージホワイトといった白色系のギターでは、この黄ばみが顕著に現れ、クリーム色のような独特の風合いに変化していきます。これを「味」と捉えるか「劣化」と捉えるかは人それぞれですが、新品時の白さを保ちたい場合は対策が必要です。

黄ばみを防ぐための対策

黄ばみの進行を遅らせるためには、原因となる光を避けることが最も効果的です。

・ギターを弾かない時は、スタンドに立てかけっぱなしにせず、ハードケースやギグバッグに収納する。

・保管場所は、直射日光が当たらない、日の当たらない室内を選ぶ。

これらの対策を心がけることで、黄ばみの進行を大幅に抑制することが可能です。

ギターのポリ塗装の経年変化への対処法

|

ポリ塗装のクラック補修の方法

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

ポリ塗装に入ってしまったクラック(ひび割れ)の補修は、その硬質な特性からラッカー塗装のようにはいきません。しかし、軽微なものであれば自分で対処することも不可能ではありません。

最も一般的な方法は、低粘度の瞬間接着剤をクラックに流し込むというものです。ひび割れの隙間に接着剤を浸透させて固めることで、それ以上クラックが広がるのを防ぎます。作業後は、はみ出した接着剤をカッターの刃などで慎重に削り取り、コンパウンドで磨いて平滑にします。

DIY補修の注意点

この方法はあくまで応急処置であり、見た目を完全に元通りにすることは非常に困難です。接着剤が意図しない場所に付着したり、削る際に周囲の塗装を傷つけたりするリスクが伴います。特に、見た目を重視する場合や、クラックが大きい場合は、無理に自分でやろうとせず、専門のリペアショップに相談することをお勧めします。プロであれば、塗装の状態に合わせて最適な方法で、目立たないように補修してくれます。

自分でできるポリ塗装の補修

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

クラック以外の小さな打痕や塗装の欠けであれば、DIYでの補修も選択肢に入ります。この場合、タッチアップと呼ばれる部分的な補修が中心となります。

具体的な方法としては、補修したいギターの色に近いマニキュアや、自動車用のタッチペンを利用することが多いです。補修箇所に塗料を少しずつ盛り付けるように塗り、乾燥後に耐水ペーパーやコンパウンドで磨いて段差をなくしていきます。

ただし、この方法で最も難しいのが色の選定です。全く同じ色を見つけるのはほぼ不可能であり、どうしても補修箇所が目立ってしまうことが多いです。あくまで「傷を目立たなくする」ための方法と割り切り、過度な期待はしない方が良いでしょう。

もし試すのであれば、まずはキャビティの中など、目立たない部分で色の乗り具合や仕上がりを確認してから本番に臨むのが失敗しないコツですよ。

ポリ塗装の剥がし方と注意点

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

リフィニッシュ(再塗装)のためにポリ塗装を自分で剥がそうと考える方もいますが、これは「地獄」と形容されるほど大変な作業であり、相当な覚悟が必要です。

ポリ塗装は非常に頑丈で、一般的な塗装剥離剤はほとんど効果がありません。そのため、主に以下の2つの物理的な方法が取られます。

| 方法 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 熱で剥がす | アイロンやヒートガンで塗装面を熱し、柔らかくなったところをスクレーパーやノミで剥がしていく。 | 比較的きれいに剥がせる可能性がある。 | ・木部を傷つけるリスクが高い。 ・火傷の危険がある。 ・作業に時間がかかる。 |

| 削り取る | サンダーなどの電動工具を使い、塗装を力ずくで削り落とす。 | 作業時間が比較的短い。 | ・ボディの形状を崩しやすい。 ・大量の粉塵が発生する。 ・騒音が大きい。 |

どちらの方法も、ギター本体の木部を傷つけてしまうリスクが非常に高いです。特にボディのエッジなどを削りすぎてしまうと、元の形状に戻すことは困難になります。もし挑戦する場合は、これらのリスクを十分に理解した上で、自己責任で行う必要があります。

DIYでのポリ塗装のやり方

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

大変な剥がし作業を乗り越えた後、DIYで再塗装を行うことも可能です。しかし、これもまた専門的な技術と環境が求められる難しい作業です。

最も重要な工程は「生地調整」と呼ばれる下地処理です。剥がし作業でついた傷を完全に消し、塗装の乗りが良い滑らかな状態に整える必要があります。この作業を怠ると、塗装後に傷が浮き出てきたり、仕上がりが凸凹になったりします。

生地調整が終わったら、スプレー缶などを使って塗装を行いますが、ここでも注意点が多数あります。

- 均一な吹き付け: 塗装ムラができないように、一定の距離と速度でスプレーを動かす技術が必要です。

- 乾燥時間: 焦らず、各工程で十分な乾燥時間を確保することが重要です。

- ホコリ対策: 作業環境にホコリが舞っていると、塗装面に付着して仕上がりが台無しになります。

これらの工程を経て、最後にコンパウンドで磨き上げて完成となります。手間と時間をかければ自分だけのオリジナルカラーのギターを作ることもできますが、プロの仕上がりには遠く及ばないことが多い、という点は理解しておくべきでしょう。

ポリ塗装でレリック加工は可能か?

ギターナビ・イメージ

ギターナビ・イメージ

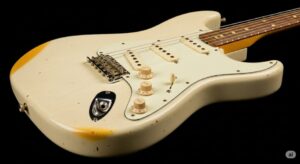

長年使い込まれたヴィンテージギターの風格を再現する「レリック加工」ですが、ポリ塗装のギターで自然な風合いを出すのは非常に難しいと言わざるを得ません。

ラッカー塗装が経年で自然にウェザーチェックが入ったり、塗装が薄く剥がれたりするのに対し、硬いポリ塗装はそういった変化を起こしにくいです。そのため、ポリ塗装にレリック加工を施す場合は、どうしても人工的な手法に頼ることになります。

- 傷や剥がれ: ヤスリやサンドペーパーで塗装を削ったり、ドライバーなどの工具で意図的に傷を付けたりします。しかし、ポリ塗装は「削れる」というより「欠ける」ため、不自然な見た目になりがちです。

- ウェザーチェック: 自然には発生しないため、カッターナイフで塗装面に細かく線を引いてひび割れを表現する、といった方法が取られます。

これらの加工は、やり方によっては単に「汚い」「ボロボロ」なギターに見えてしまい、「ダサい」仕上がりになるリスクが非常に高いです。もしポリ塗装でレリック風の見た目を目指すのであれば、比較的塗膜が薄いポリウレタン塗装のギターを選び、実際のヴィンテージギターをよく観察して、慎重に作業を進める必要があります。

ギターのポリ塗装の経年変化まとめ

この記事で解説してきた、ギターのポリ塗装の経年変化に関する要点を以下にまとめます。

- ポリ塗装は耐久性が高くメンテナンスが容易なのが最大のメリット

- 塗膜が厚く硬いためギターの鳴りを抑制する場合があるという意見もある

- ポリ塗装には硬質なポリエステル塗装と少し柔軟なポリウレタン塗装がある

- ポリエステル塗装は硬化が速く大量生産向きで安価なモデルに多い

- 衝撃が加わるとポリエステル塗装は大きくバキッと割れやすい

- Fenderでは1960年代後半から生産性向上のためポリ塗装が導入された

- ラッカー塗装は経年変化しやすくウェザーチェックなど独特の味が出る

- ポリウレタン塗装は紫外線などの光によって経年で黄ばみやすい

- 黄ばみを防ぐには使用しない時にケースへ保管するのが効果的

- ポリ塗装のクラック補修は瞬間接着剤で可能だがDIYは難しい

- 小さな打痕はタッチアップで目立たなくできるが色合わせが困難

- ポリ塗装の剥がし作業は熱するか削るかだが非常に大変な作業

- DIYでの再塗装は可能だが下地処理や環境が重要で難易度が高い

- ポリ塗装でのレリック加工は可能だが自然な風合いを出すのは難しい

- 加工に失敗すると不自然でダサい仕上がりになるリスクがある